Trump & Vance: disimpegno dall’Ucraina, guerra in Medio Oriente?

Dall’addio di Biden al discorso di Netanyahu al Congresso, all’incognita Trump, il futuro internazionale appare incerto mentre Washington si avvita in una delle crisi più gravi della sua storia.

Con l’articolo di oggi, Intelligence for the People si ferma per riprendere fiato durante il mese di agosto. Le pubblicazioni ricominceranno regolarmente a settembre.

(Nel frattempo, chi mi segue su Twitter o Telegram mi trova – in maniera un po’ più saltuaria – lì)

Vi ringrazio per avermi seguito e sostenuto finora, e vi auguro una serena estate (politica internazionale permettendo).

Ancora una volta, la scorsa settimana, Washington è tornata sotto i riflettori dell’attenzione internazionale. Ad essere al centro di tale attenzione, però, è la crisi che si sta dipanando ai vertici della prima superpotenza mondiale.

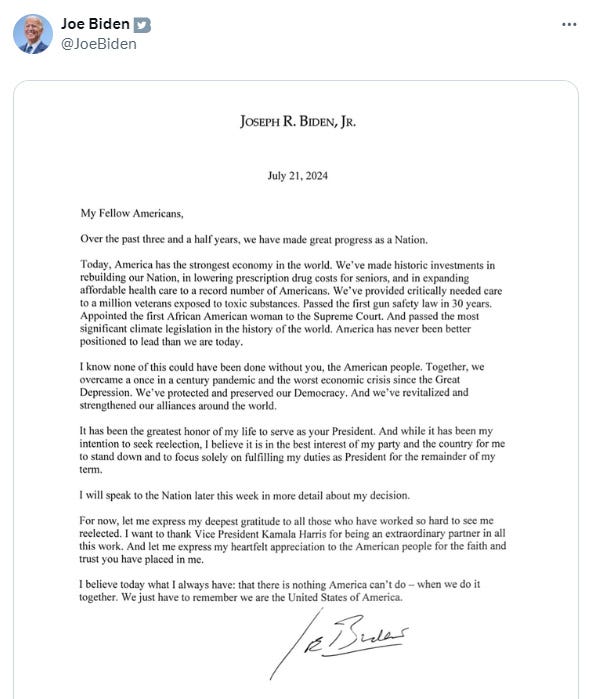

Innanzitutto, l’improvvisa quanto singolare decisione del presidente Joe Biden di rinunciare alla propria ricandidatura alle presidenziali, domenica 21 luglio, dopo che soltanto la sera prima egli aveva twittato: “sono le elezioni più importanti della nostra vita. Ed io le vincerò”.

Una decisione comunicata attraverso una lettera forse non scritta di proprio pugno, su carta non intestata, con una firma secondo alcuni non sua, diffusa attraverso un tweet.

Complotto democratico?

L’inaspettato annuncio è avvenuto mentre Biden era ufficialmente in isolamento per Covid, nella sua casa al mare nel Delaware. Esso ha colto di sorpresa l’intero staff della Casa Bianca, che non ne era a conoscenza.

Per giorni il presidente non ha rilasciato alcuna dichiarazione davanti a una telecamera. Martedì 23 è ufficialmente tornato, apparentemente provato, alla Casa Bianca. Il fratello minore di Joe, Frank Biden, ha dichiarato alla CBS che lo stato di salute del presidente ha in effetti giocato un ruolo importante nella sua decisione di rinunciare alla ricandidatura.

Una smentita alle dichiarazioni dello stesso Joe, che alcune settimane prima aveva affermato di essere in buona forma, e che nessuno dei suoi medici riteneva che egli avesse problemi cognitivi o neurologici.

Secondo Politico, la sera di sabato 20 due stretti collaboratori del presidente, Steve Richetti e Mike Donilon, gli avrebbero mostrato sondaggi a lui sfavorevoli.

Il presidente era sotto pressione da parte di una fetta importante del partito. L’ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, che aveva lavorato dietro le quinte per unire i notabili democratici contro Biden, aveva chiarito loro che avrebbero potuto spingerlo a rinunciare “con le buone o con le cattive”, e gli aveva dato “tre settimane per seguire la prima strada”.

Diversi senatori e deputati della Camera avevano deciso di concedere al presidente il fine settimana prima di chiedergli pubblicamente di farsi da parte.

Secondo il giornalista investigativo Seymour Hersh, l’ex presidente Barack Obama avrebbe minacciato Biden di ricorrere al 25° emendamento (la cui 4a sezione prevede la rimozione del presidente qualora sia inabile all'adempimento dei propri doveri) con la necessaria approvazione della vicepresidente Kamala Harris.

Oltre all’appoggio della Harris, Obama avrebbe avuto quello dei leader democratici Nancy Pelosi, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries.

Chuck Schumer, leader dei democratici al Senato, aveva comunicato a Biden un analogo messaggio sulla necessità che egli lasciasse la competizione presidenziale. La moglie del presidente, Jill, e il figlio Hunter avevano invece insistito fino all’ultimo perché egli non mollasse.

Secondo alcuni, che il destino di Biden fosse segnato lo lasciava intendere quel confronto con l’avversario repubblicano Donald Trump organizzato così precocemente, in maniera del tutto insolita rispetto alle precedenti campagne presidenziali, quasi a tendergli una trappola, e la successiva convention insolitamente ritardata rispetto a quella repubblicana.

I misteri del fallito attentato a Trump

L’improvvisa decisione presidenziale è poi giunta a pochi giorni dal fallito attentato nei confronti di Trump, un episodio anch’esso pieno di punti oscuri.

Lunedì 22, un giorno dopo la rinuncia di Biden alla ricandidatura, Kimberly Cheatle, la direttrice del Secret Service che avrebbe dovuto garantire la sicurezza di Trump quel fatidico 13 luglio, è stata ascoltata da una commissione della Camera dei Rappresentanti.

La Cheatle ha fornito risposte evasive, o addirittura non ha risposto, alle numerose domande dei deputati, sia repubblicani che democratici.

In particolare, non ha spiegato perché il tetto da cui ha sparato l’attentatore Thomas Matthew Crooks era stato lasciato incustodito, non ha specificato quanti agenti erano stati assegnati alla sicurezza di Trump, non ha chiarito chi abbia deciso di lasciare quell’edificio fuori dal perimetro di sicurezza sebbene si trovasse a soli 120 metri dal palco del candidato repubblicano.

Il giorno dopo, la direttrice si è dimessa.

Successive rivelazioni hanno mostrato che gli agenti del Secret Service avevano individuato Crooks, e cominciato a seguire le sue azioni, almeno un’ora e mezza prima che Trump iniziasse a parlare. Malgrado ciò, il comizio non è stato interrotto.

Gli interrogativi attorno all’episodio restano al momento senza risposta, mentre il fallito attentato – e l’immagine ormai iconica di Trump rialzatosi con la faccia insanguinata, che agita il pugno al cielo urlando alla folla “fight, fight, fight” mentre quest’ultima risponde intonando “USA, USA, USA” – hanno certamente dato una spinta notevole alla campagna del candidato repubblicano.

Comunque si sia materializzata la rinuncia di Biden, i democratici sembrano però essersi rapidamente riorganizzati attorno alla vicepresidente Kamala Harris, che ha ottenuto l’endorsement di gran parte dei notabili del partito (un procedimento frettoloso che alcuni hanno giudicato poco democratico, visto che la base non è stata in alcun modo consultata).

A meno di ulteriori sorprese, sarà dunque lei l’avversario di Trump. Secondo i sondaggi, la partita è tuttora aperta, sebbene la Harris sia stata sempre considerata una figura poco carismatica e relativamente impopolare.

Bibi divide l’America

A dividere ulteriormente gli Stati Uniti ci ha pensato il premier israeliano Benjamin (Bibi) Netanyahu, giunto a Washington per pronunciare un discorso al Congresso su invito repubblicano.

Con il suo quarto intervento davanti alle camere riunite, Netanyahu ha superato nientemeno che Winston Churchill (che si era fermato a tre), allo stesso tempo cercando di dimostrare di avere più influenza sul Congresso del presidente in carica.

Mentre a migliaia manifestavano contro di lui per le strade di Washington, e solo la metà dei democratici era presente ad ascoltarlo (dando un segnale di reale spaccatura nel partito), il leader israeliano si è lanciato in un discorso incendiario, suscitando oltre 50 standing ovation ed applausi a scena aperta da parte dei presenti (dal minuto 28:05).

Netanyahu ha iniziato prendendosela in primo luogo con “l’asse del terrore” a guida iraniana, che si starebbe scontrando in Medio Oriente con gli USA, Israele “e i nostri amici arabi”. Egli ha chiarito subito che “questo non è uno scontro di civiltà, è uno scontro fra la barbarie e la civiltà, è uno scontro fra coloro che glorificano la morte e coloro che santificano la vita”.

Difficile tuttavia conciliare il concetto di “civiltà” che “santifica la vita” con i resoconti dei quotidiani massacri israeliani provenienti da Gaza, con le denunce dell’ONU e di altre organizzazioni internazionali sul sistematico blocco degli aiuti da parte di Israele, con l’annuncio risalente a maggio che la Corte Penale Internazionale sta cercando di emettere mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e del suo ministro della difesa Yoav Gallant per “sterminio”, per aver usato la “fame come arma di guerra, incluso il rifiuto di fornire aiuti umanitari”, e per aver “deliberatamente preso di mira i civili nel conflitto”.

Ma il premier israeliano, impassibile, ha affermato che Israele non fermerà la guerra a Gaza finché non avrà ottenuto una “vittoria totale”. Ha sostenuto che “affinché le forze della civiltà trionfino, l'America e Israele devono stare fianco a fianco”. Ha esortato gli Stati Uniti ad “accelerare” gli aiuti militari a Israele, equiparando la guerra contro Hamas alla lotta di Washington contro la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha definito “antisemiti” i movimenti di protesta filo-palestinesi negli USA, benché includano un gran numero di ebrei, apostrofandoli come “utili idioti dell’Iran”.

Il suo discorso si è invece contraddistinto per l’assenza di qualsiasi accenno a un accordo per liberare gli ostaggi, a un cessate il fuoco, alla soluzione dei due Stati. Al contrario, Netanyahu si è presentato davanti al Congresso dopo che il 17 luglio la Knesset (il parlamento israeliano) aveva approvato una risoluzione che si oppone alla “creazione di uno Stato palestinese”.

Netanyahu ha inoltre esposto la sua visione di Gaza nella fase post-conflitto, una visione che include una protratta presenza militare israeliana nell’enclave palestinese.

Alleanza regionale contro l’Iran

Rivolgendosi al Congresso, il premier israeliano ha anche aggiunto che “non stiamo solo proteggendo noi stessi, stiamo proteggendo voi… la nostra lotta è la vostra lotta, la nostra vittoria è la vostra vittoria”.

Infine egli ha espresso la sua visione sul futuro del Medio Oriente, paragonandolo alla guerra fredda seguita al secondo conflitto mondiale. Così come l’America aveva forgiato un’alleanza contro l’Unione Sovietica, oggi gli USA e Israele dovrebbero forgiare un’alleanza nella regione contro l’Iran, ha detto Netanyahu.

Partendo dagli Accordi di Abramo promossi dal presidente Trump a partire dal 2020, i quali sancirono la normalizzazione dei rapporti diplomatici fra Israele da un lato ed Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan e Marocco dall’altro, Netanyahu ha proposto la creazione di una “Alleanza di Abramo”, che dovrebbe riunire tutti i paesi della regione che vogliono fare la pace con Israele in un fronte anti-iraniano.

Nei giorni successivi, il premier israeliano ha incontrato il presidente Joe Biden e i due principali candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump.

Stringendo nuovamente la mano a quest’ultimo, Netanyahu puntava a un’agognata riconciliazione dopo che il magnate repubblicano si era infuriato con lui allorché egli si era congratulato con Biden per la vittoria presidenziale del 2020 ignorando le accuse di brogli avanzate da Trump.

Alla luce dei non facili rapporti con Biden e con la candidata democratica Kamala Harris, il premier israeliano sembra puntare su una vittoria del tycoon repubblicano alle presidenziali di novembre.

La stella nascente del nuovo conservatorismo USA

Molti osservatori si sono interrogati sulle linee di politica estera che Trump adotterà se dovesse tornare alla Casa Bianca.

Ad attirare l’attenzione nei giorni precedenti era stata la decisione di Trump di nominare come suo candidato alla vicepresidenza quel J.D. Vance considerato una stella nascente del nuovo conservatorismo americano.

L’insolita biografia di Vance ha incuriosito molti.

Dopo un’infanzia povera e caratterizzata dalle difficoltà (la madre era tossicodipendente), egli entrò nei Marines dopo l’11 settembre, tornò disilluso dall’Iraq, scrisse un’autobiografia divenuta un best-seller, ed ebbe successo negli affari divenendo un venture capitalist.

Malgrado la sua affermazione come investitore, egli è critico nei confronti del settore finanziario, dei grandi monopoli, del libero commercio, dell’interventismo a livello internazionale, e dell’immigrazione clandestina.

Altra peculiarità di Vance è l’esser passato dal fronte dei “Never-Trumper”, arrivando a chiedersi se il tycoon repubblicano non fosse “l’Hitler dell’America”, a quello dei più convinti trumpiani.

Con la sua candidatura, Trump ha compiuto un altro passo in direzione dello smantellamento della vecchia guardia del partito repubblicano, e della metamorfosi di quest’ultimo in una formazione nazional-populista all’insegna dello slogan “America First”.

Tuttavia, se si va a scavare nella biografia di Vance, il quadro si arricchisce di dati da cui trarre spunto per ulteriori riflessioni.

Peter Thiel, inquieto “deus ex machina”

A prima vista un “self-made man”, Vance in realtà deve tutto a Peter Thiel, a sua volta imprenditore e venture capitalist, cofondatore di PayPal, di Palantir Technologies e di innumerevoli altre imprese incentrate sulle nuove tecnologie, ma anche contractor della CIA e del Pentagono.

Palantir offre sistemi di raccolta e gestione dati, sviluppando tecnologie di sorveglianza e sistemi d’arma fondati sull’intelligenza artificiale (IA), utilizzati dal governo americano e sperimentati sui campi di battaglia in Ucraina e a Gaza.

Anduril, un’altra società fondata da Thiel, costruisce torri di sorveglianza basate sull’IA ed impiegate dalla polizie di frontiera americana, e droni da combattimento autonomi utilizzati dal Pentagono, dall’Ucraina e da altri alleati degli USA.

Al pari di Vance, Thiel è un esponente del cosiddetto “national conservatism”, movimento eterogeneo in grande ascesa all’interno del fronte conservatore americano.

Appassionato di J.R.R. Tolkien, dalle cui saghe ha tratto i nomi (Palantir, Anduril) di gran parte delle società da lui fondate, ossessionato dalla morte e dalla ricerca dell’immortalità attraverso l’uso della tecnologia, Thiel è un individuo singolare e inquieto nel panorama della Silicon Valley.

Il suo socio e cofondatore di Palantir, Alex Karp, è molto più esplicito di lui nel professare la propensione filo-israeliana della loro compagnia (“sono estremamente orgoglioso del fatto che dopo il 7 ottobre, nel giro di poche settimane, siamo sul campo e siamo coinvolti in operazioni cruciali in Israele”), e la fede incrollabile che l’Occidente abbia “creato uno stile di vita superiore” che è necessario difendere.

Dopo aver conosciuto Vance alla Yale Law School, Thiel lo fece entrare come dirigente presso Mithril Capital, una delle sue società, nel 2017, e tre anni dopo finanziò la fondazione di Narya Capital, la prima società di Vance (Narya e Mithril sono altri due nomi tratti dalle saghe di Tolkien).

Narya Capital ha ricevuto fondi anche dall’ex CEO di Google Eric Schmidt e da altri nomi di spicco fra le startup di Silicon Valley, come Marc Andreessen e Scott Dorsey.

Successivamente, Thiel avrebbe donato 15 milioni di dollari per promuovere la vittoriosa campagna elettorale di Vance per il seggio dell’Ohio al Senato.

La candidatura di Vance alla vicepresidenza da parte di Trump estende la rete di influenza di Thiel, capofila di una rete di startup e di investitori nel settore tecnologico che ha tuttavia un rapporto antagonistico con Big Tech della Silicon Valley come Google e Meta.

Al pari di Thiel, Vance propende per un parziale disimpegno degli USA da alcuni scacchieri internazionali. La sua scelta da parte di Trump assume interesse anche da questo punto di vista.

Ostacoli ad una soluzione negoziale in Ucraina

Con l’aumentare delle probabilità di vittoria alle presidenziali di novembre, sono essenzialmente tre le categorie di esponenti del partito repubblicano e del “Deep State” che si contendono l’orecchio di Trump: “primacists”, “prioritisers”, e “restrainers” (questi i nomi con cui vengono designate tali categorie in America).

I primi vogliono che gli USA continuino a competere su tutti i fronti a livello internazionale. I secondi ritengono che Washington debba stabilire delle priorità, concentrandosi essenzialmente sul Pacifico. Mentre gli ultimi hanno una propensione non-interventista (definita “isolazionista” dai loro detrattori), e vogliono che gli Stati Uniti riducano il proprio coinvolgimento a livello globale.

Vance appartiene alla seconda categoria, ritenendo che gli USA debbano disimpegnarsi dal conflitto ucraino e dal continente europeo attraverso un negoziato, per dedicarsi in primo luogo al contenimento della Cina.

Lo stesso Trump, parlando al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo scorso 19 luglio, gli ha annunciato la sua intenzione di porre rapidamente fine al conflitto ucraino.

La parte difficile, tuttavia, giungerà quando si tratterà di tradurre in concreto simili dichiarazioni sulla carta. Gli ostacoli sono innumerevoli.

In primo luogo, vi è l’ambiguità del governo Zelensky che, pur mostrando una maggiore apertura al negoziato, finora non ha espresso posizioni univoche e realistiche.

Bisogna poi tener conto del fatto che lo stesso Zelensky è ostaggio della componente nazionalista (neonazista) del suo governo, che controlla ampi settori delle forze armate, la quale è tradizionalmente ostile a qualsiasi concessione nei confronti di Mosca.

L’intera struttura della NATO è contraria ad un negoziato con la Russia, ed il generale USA Christopher Cavoli, supremo comandante dell’Alleanza in Europa, ha messo in guardia che la Russia resterà in ogni caso “un nemico”.

Lo stesso Cremlino ha specificato che Zelensky è in questo momento un leader illegittimo, essendo scaduto il suo mandato presidenziale, e che eventuali accordi di pace dovranno essere sottoscritti solo da autorità legittime.

Del resto, è tuttora in vigore un decreto firmato da Zelensky nel 2022 che impedisce a Kiev di trattare con le autorità di Mosca.

A giudicare dalle proposte negoziali che circolano sulle riviste specializzate USA, le posizioni americane iniziali, su aspetti chiave che vanno dalle concessioni territoriali alle garanzie di sicurezza, al capitolo della ricostruzione, rischiano di essere irrealistiche e inaccettabili per Mosca.

Per tutte queste ragioni, benché una presidenza Trump probabilmente cambierà l’approccio statunitense nei confronti del conflitto ucraino e della Russia, ci si può al massimo attendere che si giungerà faticosamente, nella migliore delle ipotesi, ad un “conflitto congelato” nel quale gli USA avranno delegato all’Europa i costi del mantenimento del cessate il fuoco e della ricostruzione di quel che resterà dell’Ucraina.

Le politiche dell’accoppiata Trump & Vance nei confronti della Cina restano anch’esse in parte un’incognita, ma quel che di certo ci si può attendere è un’intensificazione della guerra commerciale a suon di dazi e protezionismo da parte della nuova presidenza.

Israele e “national conservatism”

A destare maggiori preoccupazioni, per certi versi, è invece il Medio Oriente, sia per il protrarsi del conflitto a Gaza che comporta un costante rischio di allargamento del conflitto, sia perché il relativo isolazionismo di Trump e Vance sembra avere proprio in Israele la sua eccezione.

Durante la sua prima presidenza, Trump ha spostato l’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme, ha promosso gli Accordi di Abramo che, normalizzando i rapporti fra Israele ed i propri vicini arabi, puntavano ad isolare l’Iran a livello regionale, ma soprattutto è uscito unilateralmente dall’accordo nucleare con l’Iran del 2015 ed ha inaugurato una campagna di “massima pressione” nei confronti di Teheran che ha alimentato le tensioni regionali ed ha spinto gli iraniani ad espandere il proprio programma nucleare.

Facendo eco a Trump, Vance ha recentemente affermato che Israele deve “finire il lavoro” a Gaza, eliminando definitivamente Hamas (cosa più facile a dirsi che a farsi).

Sebbene Vance abbia criticato l’approccio neoconservatore in Medio Oriente, la sua visione regionale punta su qualcosa di non molto dissimile: un’alleanza fra Israele ed i paesi arabi sunniti, sostenuta dalla potenza militare americana, per isolare l’Iran nella regione.

Si tratta sostanzialmente della stessa visione avanzata da Netanyahu nel suo discorso al Congresso, a partire da un ampliamento degli Accordi di Abramo. Vance si è spinto ancora oltre affermando, nel corso di un’intervista a Fox News, che “se devi colpire gli iraniani, devi colpirli duro”.

Il punto di partenza della visione di Vance è che, essendo gli USA un paese a maggioranza cristiana, non possono non occuparsi di quella regione mediorientale dalla quale provenne “il Salvatore”.

Il problema della visione massimalista di Vance è che essa rischia di esacerbare un conflitto che è già sul punto di estendersi al Libano, allo Yemen ed eventualmente ad altri paesi della regione.

Ma vi è anche un altro problema, e cioè il fatto che la visione di Vance non è una mera posizione personale che, come tale, potrebbe essere emarginata in un’eventuale amministrazione a guida Trump.

Essa è invece esemplificativa della visione promossa da quel “national conservatism” del quale egli è esponente al pari del suo benefattore Thiel – movimento che sta prendendo piede nel panorama conservatore americano.

Tale visione è stata esposta da Robert O’Brien, ultimo Consigliere per la sicurezza nazionale durante la prima presidenza Trump, in un articolo recentemente apparso su Foreign Affairs.

In Medio Oriente, tale visione può essere esemplificata in una estrema devozione nei confronti di Israele, e nel rilancio di una campagna di “massima pressione” nei confronti dell’Iran, considerato la fonte di tutti i mali mediorientali.

Se questa corrente dovesse davvero avere il sopravvento in una futura amministrazione Trump, il pericoloso focolaio di tensione mediorientale rischierebbe di assumere preminenza sugli altri scacchieri internazionali.

Ma anche qualora dovesse prevalere la Harris alle presidenziali di novembre, non c’è probabilmente da attendersi schiarite né in Medio Oriente né altrove nel mondo.

Chiunque sia il prossimo Presidente degli USA (Trump, Harris o altro candidato democratico), c'è poco di cui stare allegri: guerre e devastazione continueranno. Potrebbero anche terminare la guerra in Ucraina, ma quella in Medio Oriente andrà avanti lo stesso (persino RFK si è espresso a favore d'Israele)... e c'è sempre il rischio di una guerra con la Cina su Taiwan.

L'unica candidata alle Presidenziali USA a favore della pace nel mondo è la "verde" Jill Stein (https://www.riverfronttimes.com/news/dr-jill-stein-is-running-as-the-anti-war-presidential-candidate-42409337), ma le sue probabilità di vittoria sono praticamente pari a zero.

Cosa ne pensi dell'attacco missilistico su Majdal Shams nelle Alture del Golan? Può essere una possibile "false flag" israeliana per avviare un attacco massiccio contro Hezbollah nel Libano?

(Vedasi il mio articolo in Inglese qua: https://geopolitiq.substack.com/p/on-the-verge-of-an-all-out-war-between)