Quanto vale l’accordo di partnership strategica tra Russa e Iran?

Le potenzialità di cooperazione fra Mosca e Teheran sono promettenti, se i due paesi riusciranno a escogitare sistemi comuni per sfuggire alle sanzioni. Resta l’incognita della stabilità regionale.

Appena tre giorni prima dell’inaugurazione della presidenza Trump, lo scorso 17 gennaio, Russia e Iran hanno firmato dopo lunghe trattative un atteso “accordo di partenariato strategico globale”.

La coincidenza è stata rilevata soprattutto dai commentatori occidentali, i quali hanno ricordato l’aiuto fornito da Teheran a Mosca sul teatro di guerra ucraino (in particolare attraverso l’invio di droni di fabbricazione iraniana).

Essi hanno anche menzionato il fatto che il nuovo presidente americano ha preannunciato un atteggiamento duro nei confronti dell’Iran, ed ha invece promesso di porre fine al conflitto in Ucraina, sebbene non sia assolutamente certo in qual modo, e (a detta dello stesso Trump)non sia escluso un inasprimento delle sanzioni contro Mosca.

Dal canto suo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato che vi fosse qualche relazione tra la firma dell’accordo e l’insediamento di Trump, ma l’evento ha segnato senza dubbio un ulteriore rafforzamento delle relazioni fra due paesi che sono entrambi oggetto di un duro embargo occidentale ed hanno rapporti conflittuali con l’Occidente.

La firma del trattato è avvenuta al Cremlino, in occasione della visita a Mosca del presidente iraniano Masoud Pezeshkian a capo di una nutrita delegazione.

Questo evento lungamente atteso si inserisce in una fase in cui soprattutto l’Iran si sente minacciato “dall’amministrazione Trump, da Israele, dal crollo del regime siriano, dal collasso di Hezbollah”, ha affermato Nikita Smagin, analista che ha lavorato per i media governativi russi a Teheran prima dello scoppio del conflitto ucraino.

Tra gli osservatori, vi è chi ha descritto l’intesa come una “svolta epocale” e chi l’ha sminuita definendola vaga e inferiore alle aspettative.

Nessuna intenzione di inasprire i rapporti con l’Occidente

Nematollah Izadi, l’ultimo ambasciatore iraniano in Unione Sovietica, l’ha descritta come un patto volto a rafforzare la fiducia reciproca. Secondo lui, Teheran punterebbe a rassicurare Mosca che non tradirà questo promettente rapporto bilaterale anche se nel frattempo tenterà una distensione delle relazioni con l’Occidente.

Pezeshkian, esponente dell’ala riformista iraniana, ha vinto le elezioni presidenziali con una piattaforma che punta a porre al primo posto il miglioramento delle malandate condizioni economiche del paese.

Ciò può essere ottenuto solo attraverso l’abrogazione delle durissime sanzioni che soffocano l’economia iraniana, e dunque tramite una risoluzione della questione nucleare per via negoziale.

Il programma nucleare di Teheran ha ormai raggiunto un livello di sviluppo tale da rendere l’Iran una potenza nucleare “latente”. I vertici iraniani sono soddisfatti di questo risultato e sperano di riaprire il dialogo con l’Occidente.

Pezeshkian, in accordo con la Guida Suprema Ali Khamenei, punta non solo ad ottenere la rimozione delle sanzioni, ma anche a scongiurare un attacco militare israelo-americano alle installazioni nucleari del paese che potrebbe sprofondare l’intera regione in una guerra catastrofica.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca pone senz’altro una pesante ipoteca su un simile tentativo. Fu lui ad uscire unilateralmente dall’accordo nucleare con Teheran negoziato dal suo predecessore Obama, e fu lui a far assassinare il generale Qassem Soleimani, considerato alla stregua di un eroe nazionale in Iran. Ma gli iraniani paiono determinati a tentare ugualmente.

Segnali incoraggianti, peraltro, provengono anche dalla Casa Bianca, dove il presidente appena insediato sembra intenzionato ad affidare il negoziato con l’Iran a Steve Witkoff, l’inviato speciale che ha già imposto a Netanyahu il cessate il fuoco a Gaza.

Dal canto suo, Mosca è sembrata aver a cuore che l’accordo di partenariato con l’Iran non venisse interpretato come la nascita di un’alleanza anti-occidentale ed anti-israeliana.

E’ probabilmente per questa ragione che la firma dell’intesa è stata così a lungo rinviata. In occasione del vertice dei BRICS, lo scorso ottobre nella città russa di Kazan, l’accordo sembrava sul punto di essere ratificato, ma il presidente russo Vladimir Putin chiese a Pezeshkian di compiere un’altra visita a Mosca appositamente per sottoscrivere questo documento.

La richiesta, che poteva essere attribuita a ragioni di protocollo, fu invece verosimilmente motivata dall’esigenza russa di attendere un allentamento delle tensioni in Medio Oriente (infuriava in quel momento la guerra fra Israele e Hezbollah in Libano, e i rapporti fra Teheran e Tel Aviv erano tesissimi).

Un lungo percorso di avvicinamento

L’idea di un accordo di partnership strategica, che sostituisse il precedente trattato siglato dai due paesi nel 2001, emerse per la prima volta nel 2020. Non essendo riuscito a migliorare le relazioni con l’Occidente, l’allora presidente iraniano Hassan Rohani decise di guardare ai paesi non occidentali.

Il primo accordo di partnership strategica fu siglato con la Cina nel marzo 2021. Seguirono quelli con Venezuela e Siria. I negoziati con la Russia si sono intensificati dopo lo scoppio del conflitto ucraino. Secondo alcune fonti diplomatiche, la finalizzazione del testo avrebbe richiesto da 20 a 30 sedute negoziali nel corso di cinque anni.

Nel frattempo, i rapporti fra i due paesi si sono rinsaldati a livello economico e militare a causa della crisi ucraina e dell’isolamento nel quale entrambi si sono venuti a trovare in conseguenza dell’ostracismo occidentale.

Il testo dell’accordo di partenariato, dunque, non contiene novità particolarmente eclatanti, ma più che altro riassume ed esplicita il rafforzamento delle relazioni registratosi negli ultimi tre anni, e gli accordi che ne sono derivati nei diversi settori di cooperazione.

Il nuovo trattato contiene 47 articoli che coprono un gran numero di aree differenti: la cooperazione economica e commerciale, la collaborazione tecnologica, l’impiego pacifico dell’energia nucleare, l’antiterrorismo, la cooperazione regionale, ecc.

A differenza degli accordi stipulati dalla Russia con Corea del Nord e Bielorussia, il documento non contiene una clausola di “difesa comune”.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la Russia non vuole correre il rischio di andare direttamente in guerra contro Israele o gli Stati Uniti per difendere l’Iran.

Per altro verso, anche i vertici iraniani conservano un certo livello di cautela nei confronti di Mosca, ricordando le cessioni territoriali che il paese dovette fare all’impero russo nella prima metà del XIX secolo e il ruolo di potenza coloniale che quest’ultimo giocò sul territorio iraniano, in competizione con l’impero britannico, all’inizio del XX.

Molto più di recente, frizioni si sono registrate fra Teheran e Mosca in occasione dell’inaspettato e repentino crollo del regime del presidente Bashar al-Assad in Siria, importante alleato di entrambi nella regione mediorientale.

Si tratta tuttavia di dissapori non in grado di guastare la partnership fra i due paesi, sebbene i loro interessi strategici non siano sempre convergenti.

Riserbo sulla cooperazione militare

Il testo dell’intesa prevede in compenso (articolo 4) lo scambio di informazioni di sicurezza e di intelligence, aggiungendo che il livello di cooperazione in quest’ambito sarà specificato in “accordi separati”.

L’articolo 5, che riguarda le relazioni militari, copre un vasto ambito ma è anch’esso a prima vista alquanto vago: “Le parti contraenti si consulteranno e coopereranno nel contrasto a comuni minacce militari e di sicurezza di natura bilaterale e regionale”.

Anche in questo caso, tuttavia, il testo specifica che lo sviluppo della cooperazione militare fra gli organismi competenti sarà implementato da accordi separati. Sembra dunque che il trattato sia improntato ad un certo livello di segretezza per quanto riguarda la collaborazione militare e di intelligence.

In riferimento alle sanzioni di cui entrambi i paesi sono oggetto, il documento invece dichiara esplicitamente che Mosca e Teheran collaboreranno per contrastare “l’applicazione di misure coercitive unilaterali” e “garantiranno la non-applicazione” delle suddette misure “rivolte direttamente o indirettamente contro ciascuna delle parti contraenti”.

Il nodo del Caucaso

Una sezione importante dell’accordo è dedicata al Caucaso, dove si deciderà una componente non secondaria del futuro della partnership fra i due paesi.

L’articolo 12, definito di “fondamentale importanza” da alcuni esperti russi della regione, impegna i due firmatari a rafforzare la pace e la sicurezza in quest’area (oltre che in Asia Centrale, Transcaucasia e Medio Oriente) ed a “cooperare con l’obiettivo di impedire l’ingerenza” e la “presenza destabilizzante” di “paesi terzi”.

Si può ragionevolmente ipotizzare che tali paesi includano gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, Israele, i paesi dell’UE, e probabilmente la Turchia.

A tale riguardo, va ricordato che i “flirt” del premier armeno Nikol Pashinyan con Stati Uniti e UE, e gli stretti rapporti del presidente azero Ilham Aliyev con Turchia e Israele, pongono Erevan e Baku in contrasto rispettivamente con Mosca e Teheran.

L’articolo 14 impegna le parti a promuovere l’espansione del commercio tra l’Iran e l’Unione Economica Eurasiatica(UEE), di cui la Russia è paese fondatore. Quest’anno vedrà l’implementazione di un accordo di libero scambio tra Iran e UEE che ridurrà i dazi sul 90% delle merci scambiate.

A questo proposito è di particolare importanza il confine condiviso fra l’Iran e l’Armenia, paese membro dell’UEE, nella provincia montuosa di Syunik.

L’Azerbaigian rivendica in questa regione il cosiddetto “corridoio di Zangezur” che lo metterebbe in collegamento con la sua exclave di Nakhchivan. Un’ambizione che punta a creare quello che Teheran definisce il “corridoio Turanico NATO”, il quale unirebbe le repubbliche dell’Asia centrale, e le loro risorse energetiche, alla Turchia (membro dell’Alleanza Atlantica) tramite Azerbaigian e Nakhchivan.

La realizzazione di tale corridoio avrebbe l’effetto di permettere alla NATO di avere accesso al Mar Caspio. Si comprende dunque come l’esito di questa disputa sarà fondamentale per il futuro dei rapporti tra Russia e Iran.

La sfida energetica e commerciale

L’articolo 13 si concentra esclusivamente sulla regione del Caspio, importante per Mosca e Teheran non solo sotto il profilo della sicurezza (come abbiamo visto), ma anche di quello energetico, dei trasporti e della cooperazione commerciale.

Esso riflette l’aspirazione dell’Iran a diventare un hub internazionale del gas, una visione che i vertici russi avevano in passato proposto alla Turchia, quando i rapporti fra i due paesi erano più amichevoli.

Mosca intenderebbe riorientare parte dei propri piani di esportazione energetica dalla Cina (con Pechino, infatti, continuano a sussistere problemi nella definizione del prezzo di esportazione del gas) in direzione dell’Iran, in una sorta di “pivot verso sud” che rappresenterebbe una terza via di sbocco delle risorse energetiche russe, alternativa a quella europea e a quella cinese.

Tramite un gasdotto che dovrebbe attraversare l’Azerbaigian, Mosca esporterebbe inizialmente appena 2 miliardi di metri cubi di gas all’anno verso l’Iran, per poi arrivare fino a 55 miliardi, la stessa capacità dell’ormai inutilizzabile Nord Stream 1 diretto in Germania.

Tecnologie ed investimenti russi potrebbero inoltre sbloccare le enormi riserve di gas iraniano, liberando Teheran dalla crisi energetica che paradossalmente la sta soffocando a causa delle sanzioni e della mancanza di investimenti, e portando i due paesi a creare una sorta di cartello del gas in grado di gestire i prezzi globali e rifornire la vicina India.

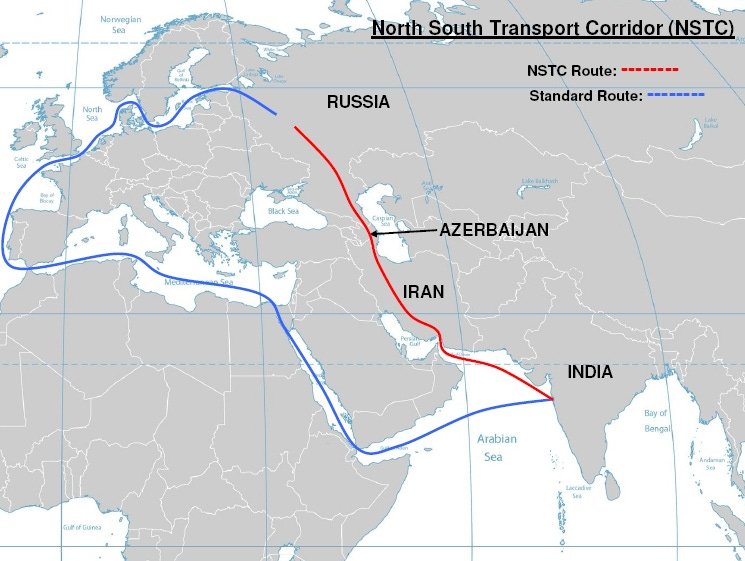

Caspio e Caucaso sono essenziali per la realizzazione del cosiddetto International North-South Transport Corridor (INSTC), corridoio logistico che consente a Mosca di esportare i propri beni verso l’Asia e l’Africa attraverso l’Iran, bypassando il Baltico, il Mar Nero e il Canale di Suez.

Il valore degli scambi tra Russia e Iran è tuttavia al momento abbastanza magro, aggirandosi fra i 4 e i 5 miliardi di dollari. L’economia iraniana continua ad essere fiaccata dalla scarsità di investimenti e dal pluridecennale embargo occidentale.

Lo sviluppo dell’INSTC dovrebbe fornire a Mosca e Teheran un importante canale per aggirare le sanzioni che affliggono entrambi i paesi, i quali a tal fine stanno anche integrando i propri sistemi nazionali di pagamento. Nel 2024, le transazioni effettuate in rubli russi e rial iraniani hanno rappresentato oltre il 95% del commercio bilaterale.

Le potenzialità di cooperazione economica fra Russia e Iran sono dunque promettenti, nella misura in cui i due paesi riusciranno a escogitare sistemi comuni per sfuggire al cappio delle sanzioni.

Da un punto di vista militare, invece, Mosca e Teheran non sono completamente allineate, e ciò lascia soprattutto Teheran esposta al rischio di un intervento militare israelo-americano qualora dovesse fallire il prossimo negoziato con l’amministrazione Trump appena insediatasi.

Sono aporna arrivata qui su Substack e, ovviamente, non capisco niente di ciò che mi circonda...Però sono felice di avere trovato subito uno dei tuoi magnifici articoli. Ne valeva la pena!

Grazie❤️❤️

Complimenti, Roberto, come sempre un articolo approfondito e ricco di notizie e informazioni collocate in una cornice interpretativa illuminante.