Ucraina: le ragioni di un conflitto che ha stravolto gli equilibri mondiali

Motivazioni storiche e contingenti dell'intervento militare russo in Ucraina

Il mondo sta cambiando a velocità vertiginosa sotto i nostri occhi. L’invasione russa dell’Ucraina, iniziata lo scorso 24 febbraio, ha avuto ripercussioni immediate e apparentemente imprevedibili nella loro portata.

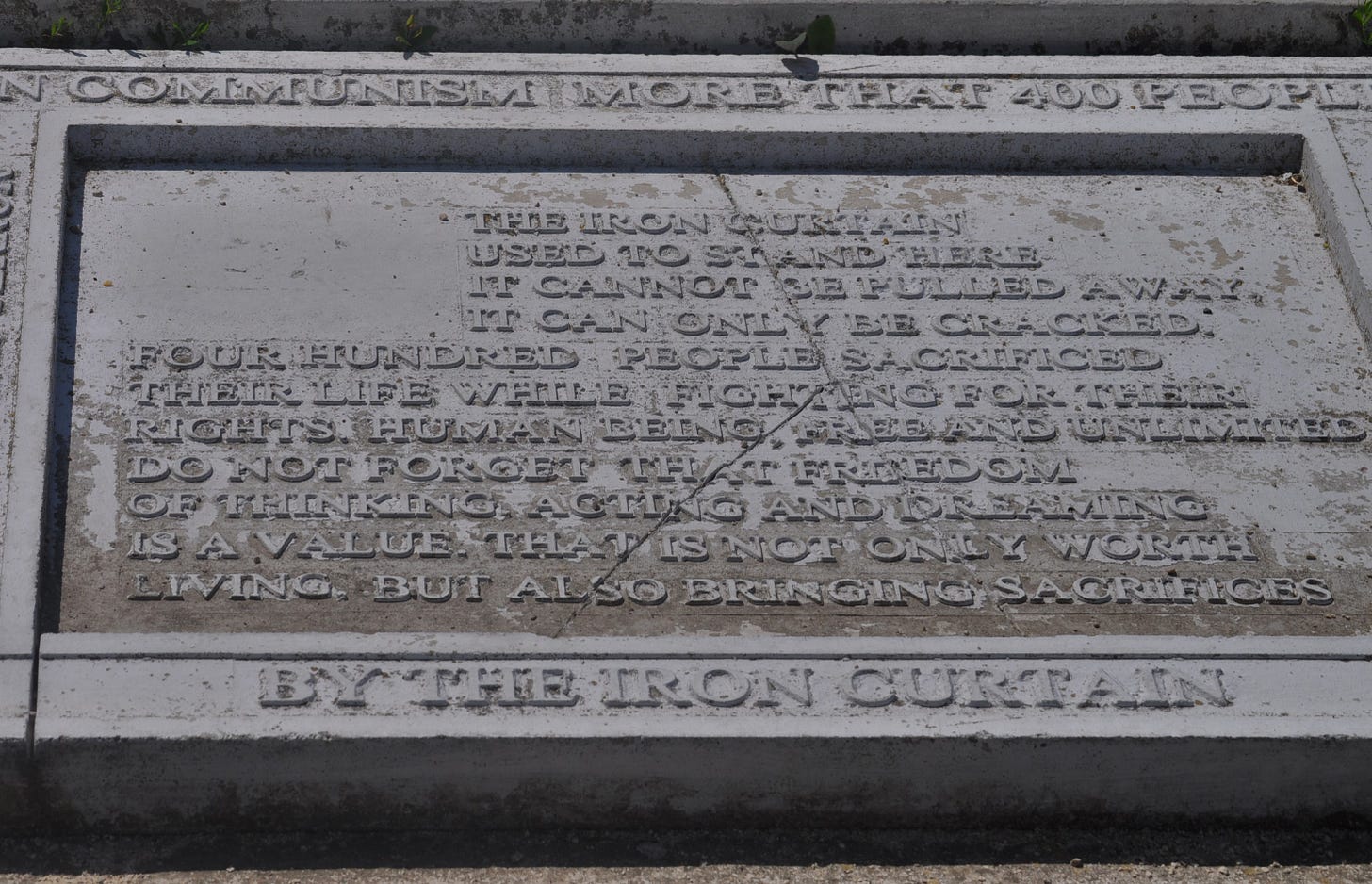

In pochi giorni le sanzioni senza precedenti imposte dall’Occidente, e l’emarginazione politica, economica, e perfino culturale a cui è stata sottoposta Mosca, hanno scavato un solco incolmabile, una nuova cortina di ferro nel cuore dell’Europa, a poco più di 32 anni dal crollo del muro di Berlino.

Le conseguenze economiche sono incalcolabili. Non solo per la Russia, ma per l’Europa e il mondo intero. La globalizzazione all’ombra dell’era unipolare americana si è sgretolata definitivamente, e i nuovi equilibri saranno plasmati sotto la spinta di tensioni internazionali straordinarie.

Ma le crepe nel cosiddetto “ordine liberale internazionale” erano già evidenti. E il conflitto in Ucraina, definito da alcuni “inaspettato”, era annunciato da anni. In assenza di una svolta negoziale nella crisi ucraina e nella contrapposizione russo-occidentale, l’unica incertezza era quando sarebbe scoccata la scintilla.

Ora Mosca, impegnata in una sfida esistenziale, potrebbe sembrare messa all’angolo. L’evoluzione del conflitto appare un’incognita, i rischi di escalation considerevoli.

La Cina mantiene un basso profilo, ma nei fatti non sembra intenzionata ad abbandonare il partner russo.

L’Occidente, da tempo in declino e attraversato da divisioni profonde sia nel vecchio continente che fra le due sponde dell’Atlantico, parrebbe aver ritrovato un’unità nella mobilitazione anti-russa. Ma la sua strategia non ha un orizzonte, le misure adottate sono terribilmente autolesioniste, la sua “crociata” appare dettata da un’isteria irrazionale e pericolosa, che non ammette né riflessione né dissenso.

La crisi d’identità occidentale – democratica, politica, economica, sociale e culturale – permane ed anzi sembra aggravarsi.

Tutto ciò richiederà infiniti approfondimenti e riflessioni a mente fredda. Ma intanto sembra opportuno tracciare una prima rapida panoramica delle ragioni che hanno portato a questo conflitto, per orientarsi nell’evoluzione degli eventi.

Eravamo stati avvertiti

Sebbene la narrazione occidentale dominante sostenga che l’invasione russa sia stata ingiustificata e inaspettata, politici e politologi avevano ammonito per anni che si sarebbe arrivati a questo.

Fra gli altri, Jack Matlock, già ambasciatore statunitense nell’Unione Sovietica, e George Kennan, l’architetto della strategia americana durante la Guerra Fredda, avevano avvertito già alla fine degli anni ’90 del secolo scorso che l’espansione a est della Nato si sarebbe rivelata un tragico errore.

Henry Kissinger nel 2014, e il famoso politologo John Mearsheimer un anno dopo, avevano fatto presente che coinvolgere l’Ucraina nel confronto fra Russia e Occidente avrebbe aggravato la frattura fra le due parti e portato, in ultima analisi, alla distruzione di quel paese.

Molti altri nomi si potrebbero aggiungere a quelli appena citati.

La Guerra Fredda non è mai finita

Il problema di fondo è che, dopo il crollo del blocco sovietico, l’Occidente (in particolare gli Usa e il Regno Unito) non ha mai considerato la Guerra Fredda veramente finita.

Nel 1991, allorché l’Unione Sovietica si stava sgretolando, l’allora segretario americano alla Difesa Dick Cheney voleva lo smantellamento non solo dell’URSS, ma della Russia stessa. A questa idea si oppose il segretario di Stato James Baker, il quale non voleva che l’arsenale sovietico di 35.000 ordigni nucleari si frammentasse con conseguenze imprevedibili.

Ma l’idea di una partizione della Russia è rimasta viva, e non solo negli ambienti neocon. Quantomeno, Washington ha continuato a considerare Mosca come un avversario da contenere, escludendola dalle dinamiche europee.

Fu Bill Clinton nel 1999 a dare avvio all’espansione dell’Alleanza Atlantica con l’inclusione di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. L’allargamento del 1999 e degli anni successivi (2004, 2009, 2017, 2020) ebbe luogo malgrado la “promessa non scritta”, pronunciata dai responsabili americani a Mosca nel 1990, che la Nato non si sarebbe estesa ulteriormente verso est. La contropartita era l’accettazione dell’unificazione tedesca da parte russa.

Un altro shock per i russi furono le guerre balcaniche, e in particolare il bombardamento di Belgrado e della Serbia per mano della Nato nel 1999. Oltre a ciò, la Russia dovette tollerare nel 2002 il ritiro americano dal Trattato Abm (Anti-Ballistic Missile) che garantiva un equilibrio nella deterrenza nucleare.

Sebbene i leader post-sovietici di Mosca, compreso lo stesso Vladimir Putin, avessero inizialmente cercato di integrare la Russia in Europa e persino nella Nato, le azioni occidentali modificarono progressivamente i calcoli russi.

In particolare, a cambiare l’orientamento di Putin furono le cosiddette “rivoluzioni colorate” sostenute e organizzate da Washington in Georgia, Ucraina e Kirghizistan fra il 2003 e il 2005. L’impressione a Mosca era che l’appoggio statunitense ai nuovi governi di questi paesi fosse motivato dal loro orientamento filo-occidentale più che dalla loro propensione alla democrazia.

A partire dal famoso discorso alla Conferenza di sicurezza di Monaco del 2007, Putin mise in guardia più volte l’Occidente sui rischi che un’alterazione degli equilibri in Europa, anche in materia di deterrenza nucleare, comportava.

Le paure russe avevano qualche ragion d’essere, visto che l’anno successivo la promessa di adesione alla Nato venne estesa a Georgia e Ucraina, due paesi confinanti intimamente legati alla storia russa.

La temporanea invasione della Georgia da parte di Mosca, pochi mesi dopo, non fu sufficiente a convincere gli Stati Uniti del fatto che espandere la Nato fino ai confini della Russia era una mossa avventata, e inaccettabile per Mosca.

Maidan 2014: rivolta democratica o golpe?

Alla fine del 2013, gli occhi di Washington si posarono di nuovo sull’Ucraina in occasione delle proteste scoppiate nel paese. Nel settembre di quell’anno, Carl Gershman, presidente del National Endowment for Democracy (Ned), definì l’Ucraina “il trofeo più grande” nel progetto americano di promozione della democrazia.

Fondato nel 1983, il Ned aveva il compito (assieme all’Usaid, un’altra agenzia facente capo al governo statunitense) di “sostenere i gruppi filo-democratici” nel mondo, una missione in precedenza portata avanti direttamente dalla Cia.

Questa missione spesso equivaleva ad appoggiare gruppi di opposizione in paesi retti da governi autocratici in prevalenza anti-americani. Ma in America Latina, verso la fine del secolo scorso, ciò si tradusse nel rovesciamento per mano statunitense di governi di sinistra democraticamente eletti.

Secondo Gershman, se la protesta popolare in Ucraina avesse avuto la meglio, Putin si sarebbe ritrovato perdente “non solo nel suo vicinato ma all’interno della Russia stessa”. In altre parole, un cambio di regime a Kiev poteva essere la premessa per un ben più importante cambio di regime a Mosca.

La scintilla che fece scoppiare le proteste ucraine, contro il governo effettivamente corrotto (ma pur sempre democraticamente eletto) del presidente Viktor Yanukovych, fu la decisione di quest’ultimo di rinunciare a un accordo di associazione con l’Unione Europea che egli stesso aveva lungamente perseguito. La richiesta europea di imporre dure misure di austerità gli aveva fatto cambiare idea in favore di un lauto pacchetto di 15 miliardi di dollari offerto da Mosca.

Washington appoggiò apertamente le proteste, anche quando queste si trasformarono in una rivolta guidata da gruppi violenti di estrema destra.

Il 21 febbraio 2014, il governo e i gruppi dell’opposizione raggiunsero un accordo, garantito da Germania, Francia, Polonia e Russia, per la creazione di un esecutivo di unità nazionale in vista di nuove elezioni presidenziali da tenersi entro l’anno. Ma il giorno successivo tali gruppi rovesciarono il governo e Yanukovych fuggì in Russia.

Il nuovo esecutivo, immediatamente riconosciuto da Europa e Stati Uniti, era esclusivamente rappresentativo della parte più occidentale dell’Ucraina e delle sue componenti più nazionaliste e dichiaratamente anti-russe. Esso venne essenzialmente designato da Washington (con il contributo determinante del magnate George Soros).

Sebbene avessero scarsa rappresentatività nel paese, i partiti di estrema destra Svoboda e Pravy Sektor ottennero posti chiave nel governo, in particolare nel settore della difesa e della sicurezza interna. Nell’autunno, il neonazista Battaglione Azov sarebbe stato incorporato nella Guardia nazionale ucraina.

La reazione russa fu immediata. Le truppe di Mosca si impadronirono della Crimea, la cui componente russa rasentava il 70% della popolazione, e la penisola venne annessa alla Russia con un referendum il 16 marzo. La Crimea aveva un valore storico e strategico per Mosca, visto che ospitava l’unica base navale russa sul Mar Nero. L’annessione, che venne appoggiata dalla stragrande maggioranza della popolazione locale, fu incruenta anche perché almeno la metà delle truppe ucraine presenti nella penisola semplicemente defezionò.

L’Occidente denunciò l’azione di Mosca definendola illegale, e impose le prime dure sanzioni alla Russia.

Nel frattempo, il nuovo governo ucraino avviò la repressione nei confronti di quelle componenti della popolazione che non lo avevano riconosciuto, in particolare la componente russofona che rappresentava la base del deposto presidente. I sentimenti anti-russi culminarono il 2 maggio nel massacro di Odessa, importante porto nel sudovest del paese.

Il conflitto nel Donbass

Gli eventi di Odessa incoraggiarono ulteriormente la ribellione contro il governo centrale nella regione orientale del Donbass, a predominanza etnica russa. Per riprendere il controllo, Kiev inviò l’esercito, dando così inizio ad una guerra civile che avrebbe fatto oltre 14.000 morti.

Inizialmente Mosca diede un sostegno limitato ai ribelli. Il Cremlino contribuì senza dubbio ad organizzare i loro ranghi, ma li spinse allo stesso tempo a trovare un accordo con il governo di Kiev che assicurasse loro un’autonomia all’interno dello stato ucraino.

Gli accordi di Minsk del 2015, approvati dall’Onu, prevedevano una riforma costituzionale che garantisse una forma di autonomia per il Donbass, in cambio della quale il governo centrale avrebbe riacquisito il controllo del confine orientale.

Tali accordi intendevano dare una risposta alla diversa interpretazione del concetto di “identità nazionale” che esiste nella parte orientale del paese rispetto a quella occidentale. Un potere decentralizzato in un’Ucraina federale avrebbe inoltre garantito una neutralità di fatto del paese (in quanto le due province del Donbass avrebbero avuto un potere di veto su un’eventuale decisione di Kiev di aderire alla Nato).

Gli accordi di Minsk, tuttavia, non sono mai stati implementati dal governo ucraino. Gli Usa, dal canto loro, non hanno esercitato alcuna pressione su Kiev perché ciò avvenisse. Al contrario, armando l’esercito ucraino, hanno posto le premesse per una soluzione militare contro il Donbass.

Ciò a sua volta ha spinto Mosca ad accrescere il proprio sostegno ai ribelli, a partire dall’aprile 2019 anche attraverso una crescente politica di concessione della cittadinanza russa (alla fine del gennaio 2022, 635.000 residenti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk avevano ricevuto passaporti russi).

L’infiltrazione della Nato in Ucraina

Sebbene la Nato abbia sempre mantenuto una posizione ambivalente in merito all’adesione formale di Kiev all’alleanza, il processo di integrazione tra le forze armate ucraine e quelle occidentali è proseguito senza sosta.

Il programma di rafforzamento dell’esercito, della marina e dell’aeronautica ucraina è stato portato avanti soprattutto da Stati Uniti e Regno Unito, includendo la costruzione della base navale di Ochakiv sul Mar Nero (ora distrutta dai bombardamenti russi), un programma per la costruzione di navi da guerra compatibili con gli standard Nato, frequenti e minacciose esercitazioni militari congiunte, e una crescente interoperabilità tra l’aeronautica ucraina e le forze Nato.

Tra gli obiettivi di questa politica vi era l’indebolimento della supremazia russa nel Mar Nero. Lo spazio aereo ucraino era poi utilizzato dalla Nato per operazioni di sorveglianza e spionaggio verso il confinante territorio russo.

Mosca temeva inoltre che presto o tardi gli Usa avrebbero posizionato in territorio ucraino installazioni missilistiche come quelle già presenti in Romania e Polonia (quest’ultima diventerà operativa quest’anno).

Tali basi, secondo Mosca, non solo possono intaccare il proprio potere di deterrenza nucleare, ma anche essere equipaggiate per il lancio di missili cruise in grado di colpire la capitale russa in pochi minuti.

La giustificazione di Washington per la realizzazione di queste basi è che sarebbero necessarie a difendere l’Europa dai missili balistici di “Stati canaglia” come l’Iran. Essa tuttavia appare poco credibile. Si ritiene che Teheran, in particolare, non possieda missili di gittata superiore ai 2.000 km, tutti armati con testate convenzionali.

Un elemento meno noto che desta la preoccupazione dei russi è la presenza sul territorio ucraino di numerosi biolaboratori dove vengono condotti programmi di ricerca in stretta collaborazione con gli Stati Uniti.

Per stessa ammissione americana, tali laboratori ospitano pericolosi patogeni, che Mosca sospetta possano essere utilizzati come armi biologiche contro la Russia.

Sebbene Washington abbia smentito, ciò non è sufficiente a fugare i dubbi, vista la natura intrinsecamente “dual-use” (cioè, potenzialmente sia civile che militare) dei programmi di ricerca condotti in questi biolaboratori. A ciò si aggiunga il fatto che molti di questi programmi sono finanziati (per un valore di decine di milioni di dollari) direttamente dal Pentagono.

Un aspetto ugualmente inquietante per i russi è che paesi come Stati Uniti, Canada e Regno Unito, armano e addestrano in Ucraina anche gruppi paramilitari, spesso di orientamento neonazista, come il battaglione Azov.

Molti di questi gruppi hanno avuto un ruolo di primo piano nella sanguinosa offensiva condotta dal governo contro la regione separatista del Donbass, e alcuni di essi si sono macchiati di crimini di guerra.

Le ragioni immediate della mobilitazione militare russa

Per avere un’idea della sproporzione nel “conflitto congelato” che opponeva Kiev alle due repubbliche separatiste, basti citare il fatto che, secondo stime Onu, dal 2018 al 2021 l’81,4% delle vittime civili è stato registrato nei territori sotto il controllo dei ribelli. Questo lento ma ininterrotto spargimento di sangue, totalmente ignorato in Occidente, ha invece avuto grande risonanza in Russia.

Nel corso del 2020, Mosca ha cominciato a temere che il governo ucraino stesse preparando una nuova offensiva militare per riguadagnare definitivamente il controllo del Donbass.

Dopo l’inaspettato successo conseguito dall’Azerbaigian contro l’Armenia – grazie al massiccio impiego di droni – nell’ultima esplosione del conflitto nel Nagorno-Karabakh, i mezzi di informazione ucraini hanno a lungo speculato sulla possibilità che Kiev adottasse tattiche analoghe in una nuova offensiva nel Donbass.

Grazie ad una cooperazione militare sempre più stretta con la Turchia (altro paese membro della Nato), l’Ucraina ha acquistato gli stessi droni di produzione turca utilizzati dall’Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh.

Da qui la prima mobilitazione militare di Mosca nella primavera del 2021, lungo il confine ucraino orientale, al fine di scoraggiare qualsiasi iniziativa da parte di Kiev contro il Donbass.

I timori russi sono tuttavia ulteriormente aumentati allorché, lo scorso novembre, Ucraina e Stati Uniti hanno firmato una Carta di partnership strategica, comprendente anche il settore della difesa, nella quale Washington ribadiva il proprio impegno a ristabilire la “piena integrità territoriale” ucraina, inclusa la Crimea.

Dal 2015, la Cia addestra forze speciali e agenti dell’intelligence ucraina, giocando un ruolo di “consulenza” nei confronti delle forze ucraine stanziate sul fronte orientale.

La prima mobilitazione militare russa sul confine ucraino aveva portato ad un colloquio fra il presidente russo Putin e il suo omologo americano Biden, che però non aveva dato risultati concreti.

Negli ultimi anni, la tattica russa era stata quella di adottare misure volte a “obbligare” Washington a negoziare con Mosca. Essa era stata annunciata da Putin in un discorso al parlamento russo nel 2018. Presentando una nuova serie di sofisticati sistemi d’arma, sviluppati dalla Russia dopo lunghi anni per rispondere all’uscita americana dal summenzionato Trattato Abm, il leader del Cremlino affermò: “Nessuno ci ha ascoltato finora. Bene, adesso ascoltateci”.

Questa tattica però non ha dato i frutti sperati. L’aumento delle tensioni al confine ucraino e nel Mar Nero ha quindi spinto Mosca a ricorrere nuovamente a una massiccia mobilitazione di truppe alla fine dello scorso anno.

Washington questa volta ha promesso negoziati diretti sulla sicurezza in Europa. Il Cremlino ha risposto presentando lo scorso dicembre una bozza di trattato con richieste vincolanti: la fine dell’espansione della Nato nei paesi dell’ex Unione Sovietica, la rinuncia a dislocare sistemi d’arma offensivi in Europa che siano in grado di raggiungere il territorio russo, e il ritiro delle infrastrutture militari installate dalla Nato nell’Europa dell’Est dopo la firma dell’Atto Fondativo sulle relazioni Nato-Russia nel 1997.

Probabilmente Mosca sapeva che richieste così estese non sarebbero state accettate. Difficile dire se a quel punto la decisione di intervenire militarmente in Ucraina fosse già stata presa.

In ogni caso, la risposta americana è stata deludente: essenzialmente una vaga proposta di dialogare ulteriormente sui temi della bozza, la disponibilità a negoziare sull’eventuale rinuncia a dispiegare sistemi d’arma offensivi in territorio ucraino, ma anche l’indisponibilità a rinunciare alla politica Nato delle “porte aperte” (cioè a un’ulteriore espansione dell’Alleanza Atlantica). Nessun accenno alla cooperazione militare Usa-Ucraina, né alle installazioni missilistiche in Romania e Polonia.

Escalation

Mosca aveva dichiarato che, se le sue richieste negoziali non fossero state soddisfatte, avrebbe abbandonato la diplomazia per ricorrere a misure “tecnico-militari”. In pochi tuttavia si attendevano che ciò avrebbe significato l’invasione dell’Ucraina. Ma l’intelligence americana sapeva che un fallimento negoziale avrebbe potuto scatenare un’operazione militare russa.

Forse era proprio questo l’obiettivo americano: attirare Mosca in una rischiosa impresa militare, come già era accaduto in Afghanistan nel 1979, imporre sanzioni durissime che avrebbero isolato la Russia dall’economia mondiale, e alimentare il conflitto inviando armi alla resistenza ucraina, al fine di “dissanguare” l’avversario russo in un sforzo militare prolungato.

In fondo questo piano era già stato delineato da un rapporto della Rand Corporation, uno dei think tank più influenti nella definizione delle strategie americane. Redatto nel 2019, esso era eloquentemente intitolato “Overextending and Unbalancing Russia”.

A partire dallo scorso dicembre, in coincidenza con la mobilitazione delle truppe russe al confine ucraino, Washington ha incrementato l’invio di armi a Kiev in preparazione di una resistenza prolungata a una possibile invasione. Nel frattempo l’amministrazione ha lavorato alla stesura di un ampio pacchetto di sanzioni. La strada per una crisi internazionale di vaste proporzioni era aperta.

Il 24 febbraio, dopo aver riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Luhansk, il Cremlino ha mosso le proprie truppe in territorio ucraino per demilitarizzare, “denazificare” e garantire la neutralità del paese vicino.

Compiendo questo passo, Mosca ha preso una decisione esistenziale dalle conseguenze enormi. I vertici russi sapevano che ciò avrebbe comportato la rottura definitiva con l’Occidente, e l’imposizione di sanzioni durissime da parte di quest’ultimo. Essi tuttavia avevano da tempo lasciato capire di non attendersi più nulla né dall’Europa né dagli Stati Uniti.

La reazione dell’Occidente, scomposta e all’insegna dell’emotività, e ossessivamente focalizzata sulla figura di Putin, definito come “uno psicopatico”, ancora una volta denota una completa incapacità di analizzare le cause storiche che hanno portato a questo gesto drammatico, e soprattutto di riconoscere le proprie responsabilità.

Bisogna ricordare, fra l’altro, che se l’invasione russa dell’Ucraina rappresenta una violazione della legalità internazionale, essa giunge dopo che per più di vent’anni gli Stati Uniti, spesso con l’appoggio di numerosi paesi europei, hanno condotto interventi militari illegali in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Yemen, devastando intere regioni del pianeta e contribuendo in maniera determinante all’attuale instabilità internazionale.

La decisione dei massimi vertici russi di avviare una tragica guerra tra paesi fratelli è stata sicuramente sofferta e non unanime. In Russia vi è certamente dissenso rispetto a questa scelta, ma un’ampia maggioranza continua a sostenere il presidente.

In Europa e negli Stati Uniti sarebbe necessaria una riflessione ben più profonda, rispetto alle superficiali e talora grottesche conclusioni a cui si è giunti, per indagare le ragioni che hanno provocato una spaccatura così aspra nel cuore dell’Europa.

Una rottura che ha portato un paese come la Russia, il quale fin dalla sua nascita ha sempre fatto pienamente parte della storia europea, a voltare le spalle al proprio passato intraprendendo una strada piena di rischi e incognite.

Sempre, in ogni cambiamento cruciale, si è nel mezzo di un incrocio e scegliere la strada giusta è un'incognita, ma questo porta a dover abbattere, distruggere, ogni muro che si frappone, e nello stesso tempo lasciarsi il passato alle spalle.

La Russia deve continuare senza ripensamenti ad aprirsi una nuova strada, considerando che la vecchia era piena di vipere senza possibilità alcuna di intendersi.

Per il momento.