In attesa della catastrofe: Gaza al centro del mondo

Il “nuovo Medio Oriente” di Netanyahu. Israele e la rivalità con l’Iran. Gli USA tornano nella polveriera mediorientale.

La tragica crisi di Gaza, evidentemente, non riguarda solo Hamas e Israele. Al contrario, dopo l’Ucraina Gaza sta divenendo un altro epicentro di un conflitto mondiale strisciante per la ridefinizione degli equilibri globali, in corso ormai da diversi anni.

Bakhmut, una cittadina di secondaria importanza nel Donbass, per una serie di fortuite coincidenze e ragioni strategiche non evidenti a prima vista, divenne un teatro chiave del conflitto russo-ucraino.

Analogamente, Gaza, un’esigua e povera lingua di terra, schiacciata fra Israele, il Mediterraneo e l’Egitto, si è trasformata in un focolaio di tensioni internazionali che ha la potenzialità di far divampare un esteso conflitto in una regione strategica come il Medio Oriente.

Naturalmente, le ragioni profonde della crisi sono locali, legate all’annosa questione israelo-palestinese (le ho indagate in un precedente articolo).

Ma la destabilizzazione mediorientale, spaventosamente accelerata dalle rivolte arabe del 2011, e i crescenti antagonismi fra le potenze dell’area, primo fra tutti quello fra Israele e Iran, hanno trasformato la crisi in un potenziale detonatore regionale e – in virtù della precarietà dell’ordine internazionale a guida americana – potenzialmente globale.

Il “nuovo Medio Oriente” di Netanyahu

A fine settembre, il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva pronunciato il suo discorso di rito all’Assemblea generale dell’ONU. Ricorrendo a un artificio già utilizzato nel 2012, quando aveva tracciato una linea rossa su un cartello raffigurante una bomba schematizzata per indicare il livello raggiunto dalla presunta “minaccia nucleare iraniana”, quest’anno il premier israeliano si era presentato con un altro cartello.

Sulla prima faccia era raffigurata Israele nel 1948, in una mappa del Medio Oriente. Tuttavia sulla mappa i confini israeliani si estendevano dalla costa mediterranea alla Giordania, senza che vi fosse alcuna traccia dei territori palestinesi.

Sulla seconda faccia, intitolata “Il nuovo Medio Oriente”, era raffigurata una parte della regione colorata in verde. Essa includeva Israele (sempre senza alcuna traccia dei territori palestinesi), e paesi come l’Egitto, l’Arabia Saudita, il Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti (EAU), e il Sudan.

Si tratta di alcuni dei paesi che hanno recentemente normalizzato i rapporti con Israele, attraverso i cosiddetti Accordi di Abramo sponsorizzati dal presidente americano Donald Trump nel 2020, o che sono tuttora impegnati in un percorso negoziale a tal fine, come nel caso dell’Arabia Saudita.

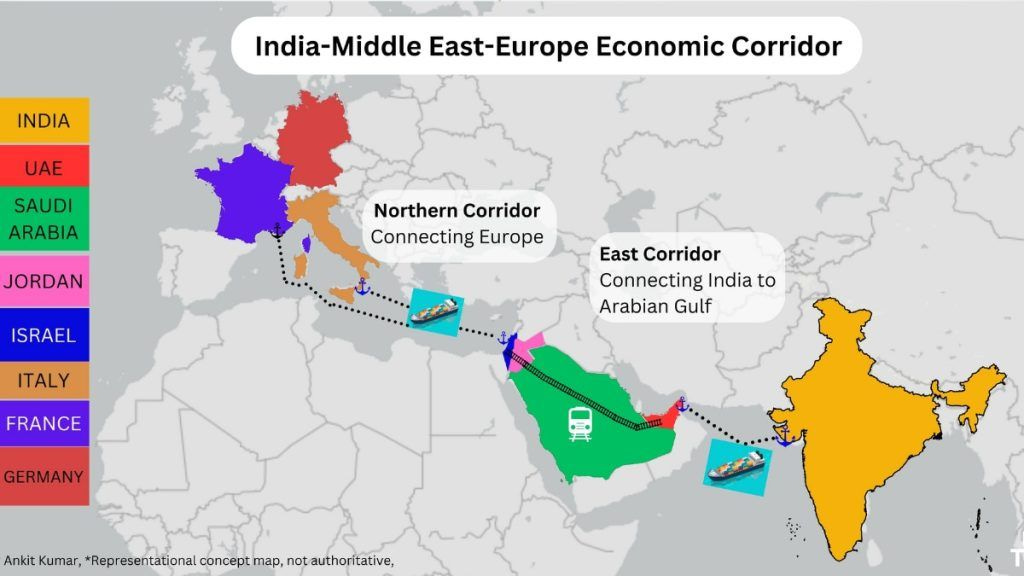

Estraendo un evidenziatore rosso, Netanyahu ha tracciato sul cartello una linea che dall’India, attraverso il Golfo Persico, gli EAU e l’Arabia Saudita, raggiungeva Israele e da lì l’Europa. Così facendo, egli annunciava alla platea dell’ONU l’avvento di un “corridoio di pace e prosperità” destinato a connettere l’Asia al continente europeo.

Ciò a cui il premier israeliano faceva riferimento era l’India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), annunciato pochi giorni prima dal presidente americano Joe Biden al G20 in India, una sorta di alternativa statunitense alla Belt and Road Initiative (BRI) cinese.

Netanyahu sosteneva che la normalizzazione dei rapporti fra Israele e i paesi arabi, ed in particolare il raggiungimento di una “storica pace” fra Tel Aviv e l’Arabia Saudita, avrebbero reso possibile la realizzazione dell’IMEC, promuovendo la prosperità nella regione. Gli Accordi di Abramo, dunque, preannunciavano “l’alba di una nuova era di pace” – un “nuovo Medio Oriente”, appunto.

Ma c’erano due condizioni, secondo il leader israeliano – due ostacoli da superare. In primo luogo, i palestinesi avrebbero dovuto smettere di “promuovere il terrorismo” e “riconciliarsi” con il diritto dello stato ebraico ad esistere.

Vi era poi un secondo ostacolo, ancora più grande: “ i fanatici che governano l’Iran faranno tutto ciò che è in loro potere per ostacolare questa pace storica”, spendendo miliardi per armare i loro “agenti del terrore” nella regione, minacciando le rotte marittime internazionali, e portando avanti il loro “ricatto nucleare”.

Il programma missilistico iraniano e i suoi droni, aveva aggiunto Netanyahu, “minacciano Israele, e i nostri vicini arabi”. E i droni iraniani “portano morte e distruzione a persone innocenti in Ucraina”.

La mappa del premier israeliano, priva dei territori palestinesi, e la sua descrizione dell’Iran, sottintendevano – secondo i suoi critici in Palestina e in Medio Oriente – la liquidazione della questione palestinese, e un crescente scontro con l’Iran.

Il ritorno degli USA nella regione

L’annuncio di Netanyahu all’Assemblea generale dell’ONU, a pochi giorni dal lancio ufficiale dell’IMEC al G20 da parte americana, non era probabilmente casuale, e denotava un coordinamento con la Casa Bianca, se non nei toni, certamente nella sostanza.

Dopo un iniziale disimpegno dal Medio Oriente per dare la precedenza al contenimento di Russia e Cina (in base alla teoria della rinnovata “competizione fra grandi potenze” formulata nella Strategia di sicurezza nazionale dell’ottobre 2022), la Casa Bianca aveva fatto parzialmente marcia indietro.

La politica di disimpegno dalla regione era un’eredità dei predecessori di Biden, ma l’attuale amministrazione aveva compreso che si trattava di una strategia inadeguata.

Alla sempre più marcata penetrazione economica cinese nel Golfo Persico, si era accompagnato un progressivo raffreddamento dei rapporti statunitensi con alleati storici come l’Arabia Saudita e gli EAU, i quali guardavano sempre più convintamente verso l’Asia.

Nel frattempo, la proiezione di Pechino era giunta fino in Turchia, dove il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba aveva siglato un accordo di investimento del valore di 2 miliardi di dollari, e la Cina stava negoziando la costruzione di una nuova centrale nucleare.

La crescente assertività di Pechino era culminata con la mediazione cinese che aveva portato al riallacciamento dei rapporti diplomatici fra Riyadh e Teheran nel marzo 2023. Corollario di questo successo negoziale era stata, due mesi dopo, la riammissione del presidente siriano Bashar al-Assad nella Lega Araba dopo il lungo esilio determinato dal conflitto in Siria.

A poco era valso il parere contrario della Casa Bianca, ripetutamente comunicato ai principali partner arabi. La perdita d’influenza presso i suoi alleati tradizionali nella regione, accompagnata dal fallito tentativo di attirare Teheran verso la stipula di un nuovo accordo nucleare alle proprie condizioni, aveva spinto Washington a formulare una nuova strategia.

Essa consisteva nel promuovere un ritorno degli USA nella regione proponendo accordi di sicurezza (principalmente militare) ai propri partner storici dell’area, accompagnati dalla promessa di una maggiore integrazione commerciale.

A inizio settembre, l’amministrazione Biden aveva concluso il primo accordo di questo tipo con il Bahrein, piccola isola al largo delle coste saudite che però riveste un’importanza strategica in quanto sede della Quinta Flotta USA di stanza nel Golfo.

Nei piani di Washington, questo accordo avrebbe dovuto servire da modello per intese analoghe, non dissimili da quelle che gli Stati Uniti già hanno nel Pacifico con Giappone e Corea del Sud, da stipulare con paesi come gli EAU, l’Arabia Saudita, ed anche Israele.

Per Riyadh e Tel Aviv, la Casa Bianca aveva in serbo un piano particolarmente ambizioso: promuovere la normalizzazione dei rapporti fra i due paesi, estendendo così gli Accordi di Abramo, attraverso la proposta aggiuntiva ad entrambi, a mo’ di incentivo, di un accordo di sicurezza separato con Washington.

L’IMEC annunciato al G20 avrebbe avuto la funzione di completare questi accordi di sicurezza, principalmente incentrati su una cooperazione di tipo militare, con una iniziativa di integrazione commerciale per la regione, sufficientemente credibile da allettare paesi molti dei quali erano ormai devoti partner economici della Cina.

Il negoziato con Arabia Saudita ed Israele si preannunciava irto di ostacoli, sia per le esose richieste di Riyadh (tra cui l’avviamento di un programma nucleare civile che prevedeva l’arricchimento dell’uranio sul suolo saudita, una possibilità peraltro vista con raccapriccio da molti in Israele), sia perché era improbabile che il governo Netanyahu, composto da elementi radicalmente antipalestinesi, facesse a Riyadh seppur minime concessioni sulla questione palestinese, così da permettere al principe saudita Mohammed bin Salman di giustificare la normalizzazione dei rapporti con Israele agli occhi del suo popolo.

Un progetto divisivo

Malgrado queste difficoltà, l’obiettivo dell’IMEC, dell’estensione degli Accordi di Abramo, e delle intese di sicurezza fra Washington ed i suoi partner mediorientali, era evidente: contenere la penetrazione cinese, e allo stesso tempo isolare ancor di più Teheran nella regione.

Gli Accordi di Abramo, poi, essendo incentrati sulla normalizzazione dei rapporti fra Israele ed i paesi arabi a prescindere dalla questione palestinese, avevano l’effetto di marginalizzare ulteriormente quest’ultima a livello internazionale.

Vi erano infine altri due importanti attori regionali che erano stati estromessi, in particolare, dall’IMEC: Turchia e Qatar.

Si tratta di due paesi uniti da una stretta alleanza, e principali promotori di quell’Islam politico che era sembrato imporsi in molti paesi nei primi mesi delle rivolte arabe del 2011.

L’ascesa di questi partiti islamici, molti dei quali affiliati alla Fratellanza Musulmana, aveva portato ad una sorta di “guerra intra-sunnita” in tutta la regione, legata alla contrapposizione fra Turchia e Qatar, da un lato, ed EAU e Arabia Saudita, radicalmente ostili a questi movimenti, dall’altro.

Questo scontro si è concluso con la vittoria di Abu Dhabi e Riyadh, ma tali movimenti non sono scomparsi nella regione. In particolare, ve ne sono due – Hamas in Palestina, per quanto riguarda il fronte sunnita, e Hezbollah in Libano, appartenente al fronte sciita e filo-iraniano – che, in qualità di gruppi armati, svolgono un ruolo del tutto peculiare, e sono particolarmente temuti, per l’influsso che esercitano sulle masse arabe, da monarchie come quella emiratina e quella saudita, ma anche da regimi laici e militari come quello egiziano.

Hamas e l’asse iraniano

Nel 2006, la vittoria di Hamas alle elezioni legislative palestinesi aveva portato il movimento ad essere ostracizzato dall’Occidente, con l’accusa di essere un’organizzazione “terroristica”, ma anche dai cosiddetti regimi arabi “moderati”, Egitto e Arabia Saudita in primis. Il boicottaggio occidentale e arabo ebbe però l’effetto di spingere il movimento nelle braccia dell’Iran.

La Repubblica Islamica era a sua volta un paese sotto embargo dai tempi della rivoluzione del 1979 che aveva rovesciato la dinastia Pahlavi, alleata degli USA. Il paese aveva vissuto la tragica guerra Iran-Iraq fino al 1988, e subìto la strategia americana del “doppio contenimento” (di Teheran e Baghdad) negli anni ’90.

La crescente rivalità fra l’Iran e Israele fu invece non solo conseguenza della rivoluzione islamica del 1979, ma dei nuovi equilibri regionali emersi dopo il crollo dell’Unione Sovietica, ed in particolare del progressivo smantellamento del regime iracheno di Saddam Hussein a partire dal 1991.

In precedenza, la leadership panaraba di Saddam aveva fatto dell’Iraq un nemico sia di Israele che dell’Iran, ma anche l’ago della bilancia degli equilibri regionali, e una barriera di fatto tra lo stato ebraico e la Repubblica Islamica.

Teheran, inoltre, venne lasciata ai margini del processo di pace arabo-israeliano avviato dagli accordi di Oslo del 1993 su iniziativa del premier israeliano Yitzhak Rabin e del presidente americano Bill Clinton, e dovette poi confrontarsi con la politica del “cambio di regime” e di “esportazione della democrazia” promossa in Medio Oriente da George W. Bush dopo il 2001.

L’Iran aveva reagito cercando di proiettare la propria influenza in tutto il Medio Oriente, e specialmente in Iraq, Libano e Palestina, attraverso partiti, movimenti e gruppi armati alleati – principalmente, ma non solo, sciiti – con l’obiettivo di rompere l’assedio di Washington e dei suoi partner regionali.

Hezbollah si costituì fra gli sciiti libanesi, a seguito dell’invasione israeliana del Libano nel 1982, con l’aiuto della Guardia rivoluzionaria iraniana. L’appoggio iraniano a Hamas, movimento sunnita nato nel 1987 a seguito dello scoppio della prima Intifada in Palestina, cominciò invece a crescere dopo la morte del leader dell’OLP Yasser Arafat nel 2004, per poi fare un vero e proprio salto di qualità nel 2006.

Nell’estate di quello stesso anno, il conflitto fra Israele e Hezbollah segnò per quest’ultimo, e per il suo leader Hassan Nasrallah, un picco di popolarità fra le masse arabe.

Mentre regimi come quello egiziano e quello saudita disprezzavano il partito sciita libanese, considerandolo una pedina nelle mani dell’Iran, agli occhi delle popolazioni arabe sia Hezbollah che Hamas erano paladini della questione palestinese e della “resistenza” contro l’occupazione israeliana.

Le devastanti quanto inconcludenti guerre israelo-americane dell’era Bush, terminate con l’invasione israeliana di Gaza a cavallo fra il 2008 e il 2009, avevano rafforzato l’influenza della Repubblica Islamica, divenuta un attore essenziale nel conflitto arabo-israeliano di pari passo con il declino dei regimi arabi e con il tramonto del loro ruolo a sostegno della questione palestinese.

Le rivolte arabe del 2011 avrebbero però segnato una battuta d’arresto nella proiezione regionale iraniana, e macchiato la sua immagine panislamica. Nella rivolta siriana, infatti, Hamas si era schierato dalla parte dei ribelli, contro il regime di Assad alleato di Teheran, rompendo così l’unità del “fronte della resistenza”.

I leader del movimento avevano dovuto lasciare Damasco per essere accolti a Doha e Istanbul, le due emergenti capitali dell’Islam politico di marca sunnita. L’asse iraniano aveva invece acquisito un carattere distintamente sciita, avendo perso il rapporto con il gruppo palestinese.

Unificazione dei fronti

A seguito della recente distensione regionale, del declino del ruolo di Doha e Istanbul a sostegno dei movimenti islamici sunniti, e dell’ascesa del leader Yahya al-Sinwar (favorevole all’asse iraniano) ai vertici di Hamas, tale frattura si è però ricomposta.

Una nuova migrazione dei leader di Hamas ha visto alcuni di essi approdare a Beirut, in Libano, e addirittura il radicarsi di una presenza militare del gruppo palestinese nel paese, in coordinamento con Hezbollah.

Dal canto suo, il partito sciita libanese – che dopo il 2006 si è confrontato militarmente con Israele anche in Siria, durante il conflitto che dal 2011 ha insanguinato il paese – ha cercato una più stretta alleanza con Hamas e con la Jihad Islamica palestinese in base a una strategia di “unificazione dei fronti” che avrebbe dovuto costituire un ulteriore elemento di deterrenza contro gli attacchi israeliani.

Ci sono anche indicazioni che l’Iran abbia creato una “sala operativa congiunta”, probabilmente con sede in Libano, alla quale hanno accesso membri della Guardia rivoluzionaria iraniana, Hezbollah, Hamas, e forse altri gruppi appartenenti all’asse iraniano, al fine di garantire un maggior coordinamento fra questi gruppi e di scambiarsi informazioni di intelligence.

Sebbene Hamas riceva armi e finanziamenti anche dal Qatar, non vi è dubbio che l’Iran abbia avuto in questi anni un ruolo chiave nell’armare e addestrare il gruppo palestinese. Meno ovvio è che Teheran abbia contribuito ad organizzare l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre.

Benché vi siano esponenti israeliani ed americani che hanno accusato la Repubblica Islamica di un coinvolgimento diretto, o addirittura di aver “ordinato” l’operazione, membri degli apparati di intelligence e di sicurezza a Washington e Tel Aviv hanno affermato che al momento non vi sono prove di una partecipazione diretta di Teheran alla pianificazione dell’attacco.

L’Iran, dal canto suo, ha pubblicamente lodato l’operazione pur negando di aver avuto un ruolo in essa. Anche esponenti di Hamas hanno ribadito che il gruppo ha agito di propria iniziativa.

Apparentemente, neanche il leader di Hezbollah e nemmeno dirigenti di spicco dell’organizzazione palestinese erano al corrente dell’imminente attacco. Ismail Haniyeh, il capo dell’ufficio politico di Hamas che risiede in Qatar, sarebbe stato costretto a cancellare precipitosamente il proprio viaggio ufficiale in Iraq alla notizia dell’azione che era in corso al confine tra Gaza e Israele.

Come ho scritto in precedenza, a motivare l’azione di Hamas è stato probabilmente in primo luogo il deterioramento della situazione palestinese interna, non solo nella Striscia di Gaza direttamente sotto il controllo del movimento, ma anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.

Tale deterioramento è stato accompagnato dalla crescente marginalizzazione della questione palestinese a livello internazionale.

A differenza dell’iniziativa di pace araba del 2002, che si fondava sul principio “terra in cambio di pace”, ovvero sulla creazione di uno stato palestinese a fronte del riconoscimento di Israele da parte dei paesi arabi, i firmatari degli Accordi di Abramo hanno riconosciuto lo stato ebraico senza nulla in cambio per i palestinesi.

La normalizzazione dei rapporti fra Israele e l’Arabia Saudita, il paese leader del mondo arabo sunnita, avrebbe significato, agli occhi di Hamas, la definitiva cancellazione della questione palestinese dall’agenda internazionale.

Dunque, a motivare l’attacco del gruppo palestinese può certamente aver contribuito la speranza di sabotare il negoziato fra Riyadh e Tel Aviv. Un’aspirazione senza dubbio condivisa da Teheran, che a sua volta viene ulteriormente emarginata a livello regionale dagli Accordi di Abramo.

In una recente intervista, il presidente iraniano Ebrahim Raisi aveva affermato che il suo paese era contrario all’instaurazione di rapporti bilaterali fra i paesi della regione ed Israele, poiché “il regime sionista intende normalizzare questi rapporti […]per creare sicurezza solo per se stesso nella regione”.

Conclusione provvisoria

Infine, è forse utile sottolineare che, se il sanguinoso episodio del 7 ottobre è stato letto in Occidente esclusivamente come un atto terroristico di Hamas (descritto come un movimento islamico estremista che al più sarebbe stato aiutato dall’Iran), tale episodio viene visto con sfumature differenti nel mondo non occidentale.

Russia e Cina, ad esempio, nelle loro dichiarazioni ufficiali hanno messo in evidenza che la radice di questa violenza è l’irrisolta questione palestinese e il mancato riconoscimento dei diritti dei palestinesi.

Sebbene l’attacco del 7 ottobre sia stato compiuto in primo luogo da Hamas, ad esso hanno preso parte altre fazioni palestinesi, islamiche e non. Tra esse possiamo citare la Jihad Islamica, il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina (DFLP, secondo l’acronimo inglese), e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP, secondo l’acronimo inglese).

In molti paesi arabo-islamici, dunque, l’azione guidata da Hamas è stata vista a livello popolare come una tappa nella lotta di liberazione della Palestina, a sua volta intesa come parte della più ampia battaglia contro l’imperialismo occidentale ed americano.

Il sabotaggio del negoziato fra Israele e Arabia Saudita, del “nuovo Medio Oriente” di Netanyahu, e dell’IMEC, fanno parte di questa battaglia, che assume rilevanza nello scontro per la ridefinizione degli equilibri mondiali.

Essendo diversi regimi della regione – come Egitto, Giordania, Arabia Saudita – considerati come alleati di fatto di Washington, fra le masse arabe è diffusa l’idea che la lotta palestinese e la battaglia contro l’imperialismo USA siano inscindibili dalla lotta di emancipazione da tali regimi oppressivi e non democratici.

E’ questa la ragione per cui molti regimi arabi sono spaventati dall’operazione militare israeliana a Gaza: la collera delle piazze arabe rischia di ritorcersi contro di loro.

L’obiettivo israeliano di cancellare Hamas, la devastante campagna di bombardamenti sulla popolazione civile della Striscia, la preannunciata offensiva di terra che aumenterà orribilmente il numero delle vittime e la distruzione, costituiscono un innesco potenzialmente in grado di far detonare l’intera regione, sia sotto il profilo della stabilità interna dei paesi vicini, sia sotto quello puramente militare.

I pesanti scontri di artiglieria tra Israele e Hezbollah al confine libanese, i bombardamenti israeliani degli aeroporti di Damasco e Aleppo in Siria, gli attacchi dei gruppi filo-iraniani alle basi statunitensi nella regione, lo schieramento di un’ingente forza aerea e navale americana a difesa dello stato ebraico, sono altrettanti segnali di un’escalation che rischia di diventare incontrollabile.

Un allargamento del conflitto a Hezbollah in Libano, alla Siria, ed all’intero arco sciita che costituisce il nerbo dell’asse iraniano, con il conseguente probabile coinvolgimento militare degli USA a fianco di Tel Aviv, spingerebbe un’intera regione, strategica per gli equilibri mondiali, verso l’ignoto.